Archives des conférences 2018

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Le 15 décembre 2018

Le patrimoine funéraire :

la chapelle de Louise Bourdin au Grand Cimetière (1862)

par Jean-Pierre Epinal

De tous les cimetières manceaux, le Grand cimetière, créé en 1834, est celui qui abrite le plus riche patrimoine funéraire. Chapelles, sarcophages, vitraux… en font un musée à ciel ouvert, en même temps qu’un mémorial des pratiques funéraires. Au Mans, comme ailleurs, ce grand livre d’histoire est menacé. Face à ce patrimoine le plus souvent laissé à l’abandon, l’impérieux besoin d’assurer de nouvelles inhumations dans des cimetières saturés amène les décideurs à faire des choix. De création récente (novembre 2016), le comité de Pilotage des cimetières du Mans regroupe élus, représentants des services municipaux concernés (techniques, administratifs, culturels) ainsi que des experts, historiens pour la plupart. Son but : préserver des monuments ainsi qu’un patrimoine mobilier remarquables. La présence d’une personnalité liée à l’histoire locale sera retenue comme critère, au même titre qu’une épitaphe ou un élément marqueur du paysage.

Édifié en 1862, le monument funéraire de Louise Bourdin, maîtresse de pension décédée l’année précédente, est l’œuvre de l’architecte manceau Edmond Gombert (1838-1881). Il se présente sous la forme d’une chapelle néogothique à trois travées dont chacun des murs gouttereaux comporte autant de fenêtres aveugles légendées. Semblable disposition se retrouvant à l’intérieur, l’édifice recèle une riche épigraphie : 10 versets bibliques en latin, avec leur traduction, ainsi que 2 épitaphes concernant la défunte et son fils, décédé précédemment. Emprunts pour l’essentiel à l’Ancien testament et plus particulièrement à l’Eloge de la femme vaillante (livre des Proverbes), les versets se présentent comme un programme épigraphique mûrement réfléchi : à travers l’exaltation de la femme biblique, on devine l’hommage envers la défunte.

Née en 1796 à Seiches (Maine-et-Loire) Louise Sanson épouse, en 1817, Michel Bourdin, un ancien officier, de 27 ans son aîné. Pour avoir pris une part active dans le soulèvement fomenté par la duchesse de Berry, ce dernier est condamné à la déportation. Restée seule avec son fils unique, Émile (qu’elle perdra en 1837 à l’âge de 20 ans), Louise ouvre, au Mans, un pensionnat de jeunes filles. D’abord installé rue des Arènes puis rue des Boucheries, l’établissement, devenu prospère, investit, suite à une association de sa fondatrice avec Mélanie Duport, un vaste ensemble immobilier situé entre la rue du Porc-Épic (Victor Bonhommet), la place de l’Éperon et la rue de La Barillerie. C’est là que Louise décèdera le 1er décembre 1861.

Sous sa direction, le pensionnat, fort peut-être d’une cinquantaine de jeunes filles, affichait une connotation religieuse évidente avec sa chapelle intégrée à l’établissement. On y apprenait l’écriture et la religion, Dominique Gaumé y enseignait le dessin, Louise Bourdin y jouait un rôle d’administrateur, bien plus que d’enseignante. Cette femme forte qui dut affronter les épreuves et géra sa pension durant près de trente ans, semble avoir laissé un souvenir ému dans la mémoire de ses élèves, puisque ces dernières, au lendemain du décès, décidèrent, au moyen d’une souscription, « d’élever un monument à la mémoire de cette digne et excellente femme, afin de conserver, par un souvenir durable, l’attachement qu’elles lui portaient et la reconnaissance qu’elles lui avaient vouée ».

Pour la richesse de son épigraphie et le contexte de son édification, la chapelle de Louise Bourdin méritait d’être sauvée.

La ville du Mans vient d’en achever sa restauration.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Le 9 novembre 2018

EX Bibliotheca.

Les livres retrouvés de l’académie protestante de Saumur,

Sous la conduite de son commissaire, Thomas Guillemin, nous avons découvert l'exposition de la Médiathèque Louis Aragon.

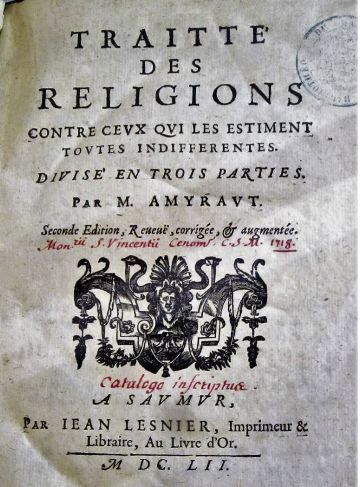

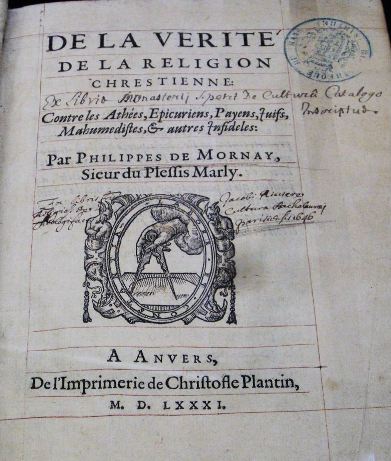

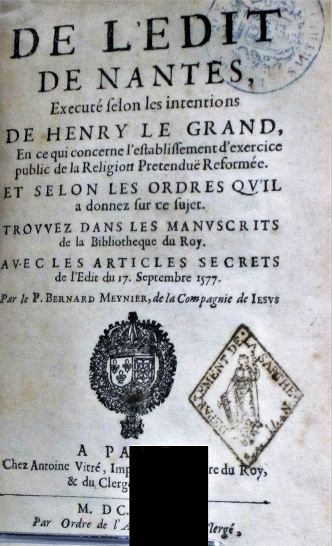

L’académie de Saumur, fondée en 1599 par Philippe Duplessis-Mornay, fut un haut lieu de la vie des Églises réformées du nord de la France. Elle fut un centre de formation des pasteurs et un foyer théologique novateur par l’influence du professeur de théologie John Cameron. Ses élèves Moïse Amyrault et Josué de La Place, avec Louis Cappel, firent rayonner l’institution à partir des années 1630.

En 1685, Louis XIV mit un terme à l’existence de l’académie, et sa bibliothèque fut confisquée avant d’être vendue. L’histoire de l’académie était connue grâce à deux fonds principaux d’archives : les registres de l’académie de Saumur, et la collection Bouhéreau de Dublin.

Plus de 2 500 livres de cette bibliothèque saumuroise furent achetés en trois fois par les Mauristes de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. À la Révolution, ce lot fit partie des confiscations des bibliothèques religieuses qui constituèrent le fonds ancien de la bibliothèque publique du Mans devenue sa médiathèque. Sa découverte a constitué un troisième fonds qui a pu être étudié et être à la source de l’exposition. Celle-ci déploie un corpus inédit qui regroupe une centaine de livres, dont une quarantaine est remarquable du fait de leurs possesseurs. Parmi les pièces maîtresses, deux dictionnaires d’hébreu et de syriaque ont été abondamment annotés par Louis Cappel.

Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623)

Château musée de Saumur, inv-998.3.1

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Le 13 octobre 2018

Portes et portails dans la vieille ville du Mans

par Joseph Guilleux

L’ensemble des constructions de la vieille ville du Mans et de ses abords a conservé un bâti civil renouvelé depuis la fin du XVe siècle, conséquent pour le XVIe, peu représentatif du XVIIe, plus nombreux au XVIIIe.

C’est sur l’extrémité des bas-côtés de la cathédrale qu’apparaissent les deux portes en arrondi les plus anciennes de la cité.

Dès avant la guerre de Cent Ans, et durant plus de deux siècles, on adopte la typologie des portes dites à coussinets supportant un linteau droit. Après ce conflit qui conduit à la reconstruction de la ville, fin XVe–début XVIe, les portes s’élargissent au sein d’un encadrement rectangulaire plus ou moins décoré.

Nous y voyons soit un simple chanfrein, soit sur les pieds droits et les linteaux des moulures et des gorges. Des arrondis apparaissent parfois au départ des linteaux qui peuvent aussi devenir courbes. Les portes des tourelles d’escalier s’articulent de colonnettes encadrant un tympan en accolade surmonté d’un élément décoratif.

Au décor gothique succède, dans les premières décennies du XVIe siècle, celui dit de la Renaissance italienne qui étale sur ses pieds droits plats des pilastres porteurs d’éléments décoratifs géométriques ou de végétaux. Un fronton déborde du linteau. La seconde partie du siècle apporte une simplification du décor qui tend vers un classicisme. Aux pilastres succèdent des saillies et des méplats.

Les encadrements à bossage du XVIIe siècle sont peu représentés, alors que ceux des maisons et hôtels particuliers du XVIIIe sont nombreux. Les couronnements des portes ou des porches sont formés par des demi-cercles ou des arcs en anse de panier, avec ou non au centre des clés saillantes plates ou sculptées pour les plus riches.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Le 7 avril 2018

Dibgou.

Découverte d’une cité pharaonique et médiévale dans le Delta du Nil

par Philippe Brissaud et Christelle Desbordes

Responsables de la Mission Archéologique de Tell Dibgou (MATD)

Le tell Dibgou, situé dans le Nord-est du Delta du Nil, contient les ruines d’une cité qui vécut pendant plus de deux millénaires. Le site a la particularité exceptionnelle d’être resté vierge de toute intervention archéologique jusqu’à nos premières opérations, en 2014.

(cliché MATD/Christelle Desbordes)

À l’époque médiévale, la ville était réputée pour la qualité de son industrie textile de luxe et s’inscrivait dans la dynamique économique et commerciale développée autour des agglomérations du lac Menzaleh, qui rayonnaient dans tout le Proche-Orient.

Dès nos premières prospections sur le site, nous avons constaté que les origines de la cité étaient bien plus anciennes que ne le laissaient supposer les sources documentaires. Nous avons ainsi pu établir l’existence en ces lieux d’une ville pharaonique demeurée jusque-là inconnue qui naquit au cours du Ier millénaire avant notre ère pour se développer sans discontinuité jusqu’au XIIe s après JC.

(cliché MATD/Christelle Desbordes)

Un vaste quartier d’habitation de la Dibgou pharaonique, ayant déjà révélé quelques belles statuettes et inscriptions hiéroglyphiques, a été identifié dans la partie ouest du site. Cette zone urbanisée densément bâtie, dont plus de 1000 m2 ont déjà été dégagés, s’est développée au cours de la Basse Epoque (VIIIe-IVe s. av. JC) pour atteindre son extension maximale à l’époque grecque (IVe-Ie s. av. JC). Elle fait écho à la découverte, dans la partie sud du tell, d’une nécropole populaire d’époque gréco-romaine au cœur de laquelle a été retrouvé un lot de 18 oushebtis (statuettes funéraires). Mais c’est l’ampleur de ce quartier ouest de la ville qui en fait une découverte de premier plan, nous permettant d’entrevoir pour la première fois la complexité et la richesse des faubourgs de la cité oubliée de Dibgou et attestant du dynamisme de cette ville tout au long du premier millénaire avant notre ère. Sa relation avec les installations ultérieures, romano-byzantines et musulmanes, a également pu être établie, mettant en lumière la continuité des phases de développement de la ville tout au long de son histoire.

L’ampleur prise par la ville à l’époque gréco-romaine ne laisse aucun doute sur le fait que Dibgou possédait ses propres lieux de culte. Le temple principal de la ville, probablement édifié en calcaire et clôturé par une enceinte destinée à le protéger du monde extérieur, pourrait se situer dans la partie centrale du tell, entre 6 et 8 m sous la surface actuelle. Un important sondage a été mis en œuvre à l’emplacement probable de ce temple et la présence massive de blocs de calcaire dans le secteur constitue un élément encourageant. Sur l’un d’entre eux figurait le premier décor pharaonique jamais découvert sur le tell Dibgou. À la fin de notre dernière campagne, à près de 7 m sous la surface du sol, une épaisse masse de briques crues a été mise au jour au fond du sondage. Il s’agit probablement d’une partie du segment nord d’une enceinte d’époque ptolémaïque dont les caractéristiques sont en parfaite cohérence avec la présence supposée d’un temple dans cette partie centrale du site. C’est un passionnant mais périlleux chemin que devra encore suivre notre équipe pour aboutir à la découverte de ce temple qui structurait la ville à l’époque pharaonique.

Sur les crêtes orientales du site, nous avons découvert un îlot d’habitations datant du début de l’époque musulmane (Xe-XIe s. ap. JC). Cet ensemble était composé de trois demeures remarquablement bien conservées dont l’élégance de l’architecture attestait du rang de leurs occupants, acteurs du dynamisme de la cité à une époque où son prestige se répandait bien au-delà des frontières de l’Egypte. Fait exceptionnel dans une région humide, les éléments en bois et matériaux organiques découverts dans la structure étaient très bien conservés. Le mobilier mis au jour pouvait être finement décoré à l’aide de plaques ajourées en os formant motifs végétaux et animaliers, ou bien en marqueterie de bois et d’os. C’est aussi ce qui a pu être observé au Nord de ces habitations, dans une zone de dépotoir presque exclusivement constituée de matériaux organiques. De nombreux objets liés à l’artisanat textile et une quantité importante de pièces de tissu ont notamment été mis au jour. Ces éléments textiles, dont les couleurs étaient intactes, étaient ornés de décors brodés, brochés, en sprang ou en tapisserie de toute beauté qui faisaient rejaillir tout le talent des artisans ayant œuvré dans la cité au cours de ses heures les plus prestigieuses.

(cliché MATD/Christelle Desbordes)

Dans la partie centrale du site enfin, un large sondage a également permis la découverte de bâtiments datant du début de l’époque musulmane, attestant de l’ampleur des vestiges médiévaux conservés sur l’ensemble du tell. Parmi eux, mêlant puissance et élégance, un imposant édifice public a été identifié qui devait jouer un rôle important dans le fonctionnement de la ville au cours des derniers siècles de son existence.

En 4 saisons de fouille sur le tell Dibgou et 3 mois ½ de présence cumulée sur le terrain, les résultats obtenus par l’équipe de la Mission Archéologique de Tell Dibgou sont importants et significatifs de l’intérêt historique de ce site jusque-là méconnu. L’histoire du Nord-est du Delta du Nil poursuit ainsi sa reconstruction à la lumière du dynamisme des recherches réalisées autour l’ancienne ville de Dibgou.

Pour en savoir plus sur les activités de la MATD et suivre son actualité : www.telldibgou.fr, www.facebook.com/telldibgou

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

le 6 mars 2018

L'art des jardins

par Marie-Laurence Viel et Damien Foulard

La conférence sur l’art des jardins a été proposée

par le secteur patrimoine de la médiathèque Louis-Aragon.

L’approche méthodologique fut la suivante : prioriser la présentation d’ouvrages des fonds de la médiathèque et faire découvrir par la même occasion les collections et la richesse de celles-ci par un choix de documents contenant une iconographie abondante. À travers la diversité de ces fonds, l’exercice a consisté à faire ressortir les grandes dominantes, en fonction des époques : dans le mode de représentation des jardins (ouvrages d’architecture, ouvrages scientifiques, vues à vol d’oiseau, cartes…) et dans l'organisation même des jardins (jardin renaissance, jardin géométrique à la française…).

Au Moyen Âge, l’iconographie des jardins est toute symbolique (jardin d’Eden), elle reproduit un espace clos et utilitaire. Elle est peu abondante dans nos fonds : on en trouve dans les marges des manuscrits (fleurs présentes dans les jardins) et les enluminures. Ce sont majoritairement des illustrations de scènes bibliques (ex : Bethsabée au bain).

Un livre d'heures du XVe siècle

L’hortus conclusus évolue doucement vers l’hortus deliciarum. Le Roman de la Rose, comme allégorie où le jardin est le lieu de l’amour courtois témoigne de cette évolution. L’importance du jardin utilitaire se dévoile à travers les nombreux herbiers. Hypnerotomachia Poliphili, en français « Le songe de Poliphile », rédigé en 1467, est l’ouvrage fondateur du renouveau du jardin d’agrément pour une période allant de la Renaissance au XVIe siècle. Durant quatre siècles, il va influencer, inspirer la conception même du jardin.

Francisco Colonna,

Le Tableau des riches inventions, couvertes du voile des feintes amoureuses qui sont représentées dans le songe de Poliphile [...],

Paris, Matthieu Guillemot, 1600

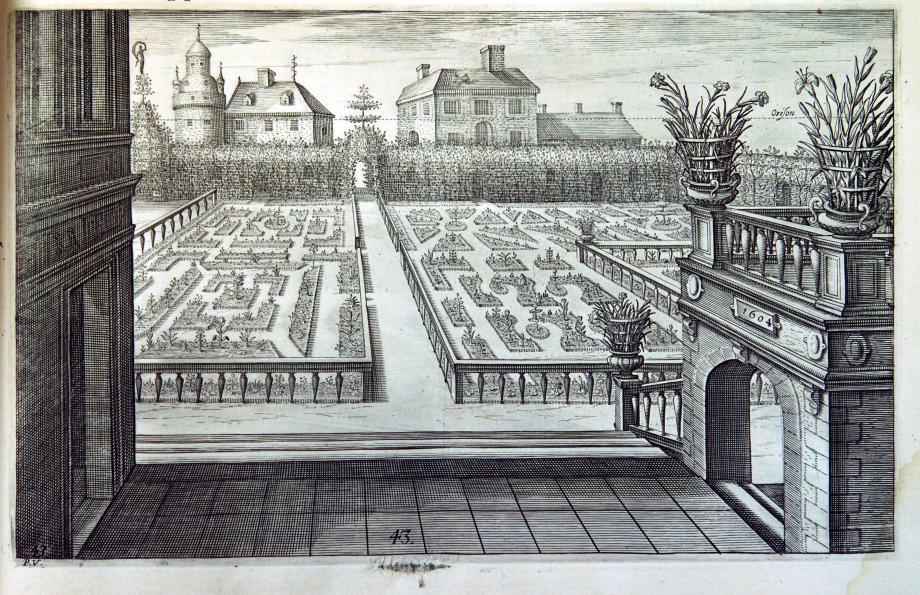

L’iconographie abondante illustre de nombreux thèmes (jardins antiques, structurés, paysagers…) et sujets (statuaire, art topiaire, jeux d’eau, parterres…). La Renaissance voit aussi l’essor des traités d’architecture et de perspectives (Serlio, du Cerceau) où l'on trouve le plus d'illustrations de jardins. La vue à vol d'oiseau, mode privilégié de représentation, permet de magnifier les détails de l’ordonnance. C’est aussi le temps des premiers ouvrages décrivant les collections de flores (plantes exotiques, récits de voyages — Pierre Belon — et premiers jardins botaniques…). Hartmann Schedel introduit le sujet avec sa Chronique de Nuremberg publiée en 1493. Il est suivi par Pierre Le Caron et son Grand herbier en françois (1498). On ne peut pas omettre Les observations de Pierre Belon (1555) ; natif du Maine, celui-ci effectue un long et périlleux voyage en Grèce, Arabie, Égypte… avant de revenir s’occuper du jardin de Touvoie, pour le plaisir et la curiosité de son évêque. En 1576, l’architecte Jacques Androuet du Cerceau s’intéresse aux Plus excellents bâtiments de France et donne ses Leçons de perspective positive.

Au XVIIe siècle, l’épure quasi mathématique des représentations fonctionne de pair avec l’ordonnancement à la Le Nôtre. C’est aussi l’époque des publications de luxe et de propagande. Versailles est l’exemple abouti de cette production : vues des bâtiments et jardins royaux sur de très grands formats. Les livres techniques d’architectes allient dorénavant géométrie, mathématique, optique & perspective. Les décors sont des entrelacs géométriques de très grande précision. C’est le formalisme du jardin à la française. Les représentations renvoient presque aux arts décoratifs.

Samuel Marolais, Opticae, sive perspectivae, Amsterdam, Johannes Janssonius, 1647

En 1600, l’agronome Olivier de Serre connaît un grand succès avec les nombreuses éditions de son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs. Puis survient Pierre Vallet, l’auteur du Jardin des roys très chrétiens (Henry IV en 1608, et Louis XIII en 1623), qui se consacre ensuite aux jardins des Tuileries. Plus tard, le médecin-botaniste Charles de l’Écluse plante la tulipe au jardin de Leyde et commence à propager la pomme de terre.

Au XVIIIe siècle on privilégie dans la représentation des jardins de vastes plans d’ensembles très détaillés ; la cartographie jardinière est en vogue et ce sont surtout les architectes qui en sont les auteurs. Le commanditaire doit avoir une vue d'ensemble sur ce qui va être construit et le plan constitue un véritable guide pour les nombreux corps de métier qui interviennent désormais et qui demandent une précision toujours croissante. En France, l’État seul est responsable de l’aménagement du territoire et réalise les colossales opérations d’aménagement des routes, menées par les ingénieurs des ponts et chaussées. La délicate représentation du Chemin de Paris à Amboise, dessinée pour le duc de Choiseul, ministre en disgrâce sur sa terre de Chanteloup, constitue une œuvre d’art toujours conservée à la médiathèque… une première et élégante carte routière !

En parallèle, l’Angleterre exprime son goût pour l’asymétrie et le rejet de la ligne droite (jardins paysagers). Le jardin devient aussi un terrain d’expérimentation technique (ingénieurs) ; on y fait des relevés topographiques, de cartographie, d’étude des techniques hydrauliques... Les ouvrages de vulgarisation sur le jardinage sont de plus en plus nombreux, visent les particuliers et apprentis jardiniers. Les ouvrages scientifiques de classement des végétaux se multiplient (nouvelles plantes, voyages, transports…). Les jardins, lieux où l'on se montre, sont aussi très présents dans les ouvrages plus "badins" (romans de mœurs) qui parlent de la vie quotidienne.

Enfin, le XIXe siècle est celui des prouesses techniques et des grandes serres chauffées.

L'aménagement des villes fait fleurir jardins publics et squares, lieux de sociabilité qui aboutissent aux conceptions contemporaines connues de nos jours.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Le 10 février 2018

L'énergie dans les transports : que nous apprend l'histoire ?

par François Vielliard

Les révolutions ne sont pas que politiques ; les révolutions industrielles sont apparues au XIXe siècle. Leur bras armé est l’énergie. Les transports, bénéficiaires essentiels, se sont alors imposés dans l’histoire du monde. Cette conférence, appuyée sur un panorama des différents moyens de transport motorisés, souligne les étapes chaotiques de l’emploi des sources d’énergie depuis Louis-Philippe.

Actuellement, la France consomme 257 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), l’électricité primaire et le pétrole se partageant à égalité la part du lion. Cependant, les produits pétroliers sont sur une pente douce descendante, tandis que l’électricité, marginale avant le nucléaire, s’est considérablement développée. De ces 257 Mtep, 149 sont consommées effectivement comme énergie, le reste étant utilisé comme matière première principalement pour l’industrie chimique, ou dilué dans son acheminement. Les transports ont doublé leur consommation d’énergie depuis 1973 : alors qu’ils absorbaient le cinquième de la consommation française, leur part est maintenant du tiers. En outre, il s’agit presque totalement de produits pétroliers ; à l’opposé, l’électricité primaire est quasiment absente dans le mix énergétique des transports. Cette situation explique pourquoi les débats sur les énergies fossiles se focalisent sur les transports.

électrique et vapeur

L’électricité dans les transports ne se trouve guère employée que dans le train. C’est une histoire ancienne, depuis 1900, presque commune entre producteur et consommateur. Le chemin de fer a d’abord produit l’électricité lui-même, en permettant même d’en faire profiter le pays. Ainsi, des villages pyrénéens ont reçu le courant produit par la Compagnie du Midi au-delà de ses propres besoins ferroviaires. Sur le plan technique, le chemin de fer a testé et maîtrisé l’usage des différentes tensions et la SNCF, avec les constructeurs, a réalisé un bond magistral sous la direction de Louis Armand en 1951 avec la mise au point de l’utilisation du courant dit industriel 25 000 volts 50 Hertz alternatif, dorénavant référence mondiale.

La desserte du Mans par le train s’avère être un catalogue complet des énergies utilisées successivement. C’est grâce au charbon, aliment de la première révolution industrielle, que le train est arrivé au Mans en 1854. Il a régné sans partage pendant quatre-vingts ans. D’indispensable, il est devenu inutile, au point de disparaître totalement. L’électricité fait son apparition en 1937 ; son meilleur allié ne fut pas d’abord ses qualités en termes d’exploitation ferroviaire, mais la politique de grands travaux engagée pour lutter contre le chômage, avec le plan Marquet. On ne remplace pas facilement le charbon par l’électricité : il faut équiper la ligne et ce sont ces travaux qui, de contraignants et coûteux au détriment de l’électrification, deviennent providentiels politiquement et socialement. Le pétrole, sous forme d’essence, de gas-oil et de fuel lourd, concurrence le charbon à partir des années 1930, avec les autorails et certaines locomotives à vapeur chauffées au mazout. L’électrification atteint Rennes, non pas de son plein gré, mais pour desservir la nouvelle usine Citroën de La Janais. Le pétrole triomphe, au point qu’en 1972 est lancée l’Opération 160, des trains rapides roulant à 160 km/h de Paris à Nantes sans arrêt au Mans, tractés de bout en bout, y compris donc de Paris au Mans électrifié, par des locomotives diesel. Puis le TGV s’annonce, au grand bénéfice de l’électrification des lignes classiques jusqu’à Nantes, Brest et Quimper. La traction diesel s’efface, sauf sur les lignes vers Caen et Tours : connaîtra-t-elle un jour le même sort que le charbon, la disparition totale ?

pantographe et ligne électrique

Le choix d’une source d’énergie paraît être une démarche simple, librement consentie. L’histoire nous montre que c’est plutôt l’inverse : on n’a pas le choix, on utilise l’énergie qu’on trouve, qu’on maîtrise, que les conditions techniques, politiques, financières imposent. La vapeur a déclenché la première révolution industrielle. Il suffit de faire bouillir de l’eau ; le bois, le charbon, puis le pétrole et n’importe quelle matière combustible conviennent, y compris l’électricité sous toutes ses formes. Le choix est immense pour une chaudière fixe en usine. Dans un véhicule, la chaudière n’a pas toujours sa place : fardier de Cugnot sans descendance, autorails marginaux, hors de question dans un aéroplane. Inversement, le moteur à combustion interne convient à tous les types d’engins (certes, à l’exception des fusées), mais il impose le recours au pétrole, sans autre choix que ses variétés après raffinage. Beaucoup d’autres contraintes restreignent, voire anéantissent, la possibilité de choisir une énergie : approvisionnement à l’étranger ou localement, production instantanée ou stockable, sécurité et encombrement dans un véhicule, autonomie, régularité du fonctionnement. Les exemples sont innombrables pour illustrer ces aléas et on en citera trois : embargo pétrolier de 1956 ayant amené la SNCF à convertir au charbon des locomotives à vapeur chauffées au fuel ; risque d’explosion avec le gaz comprimé ; fonctionnement impératif d’un réacteur d’avion de -60°C à +100°C.

L’histoire de l’aviation pourrait-elle se réinventer, en remplaçant le pétrole par le solaire ? En 2014, Solar Impulse 2 a volé pendant 2h17 grâce à la seule énergie solaire. Il transporte une personne (le pilote) à une vitesse atteignant 80 km/h et sa masse à vide est de 2,3 tonnes dont un quart pour les batteries au lithium. Ses performances sont comparables aux premiers avions, équipés d’un moteur à essence. Louis Blériot a traversé la Manche en 1909 avec un avion de 350 kg volant au maximum à 110 km/h. Certes, les performances ne sont pas les 560 tonnes d’un Airbus 380 ou les 2200 km/h d’un Concorde. Mais l’autonomie d’un avion solaire n’a pas à rougir des 16 000 km d’un Boeing 777.

L’histoire de l’énergie n’est pas uniquement guidée par la technique et les politiques de production et de distribution. Elle s’appréhende aussi avec une approche économique. L’énergie est une dépense qui n’enchante personne, car il n’en reste rien après sa consommation, laquelle ne procure aucun plaisir tangible. C’est un poste de dépense parmi d’autres, tout en recherchant l’économie maximale (excepté pour l’automobile, où la surmotorisation est souvent appréciée). Par exemple, dans les compagnies aériennes, la consommation minimale est un choix primordial chez celles à bas coûts, qui remplacent rapidement leurs avions dès qu’une version moins consommatrice est disponible, tandis que les compagnies américaines ou africaines préfèreront racheter à moindre coûts des avions même si les dépenses d’exploitation, carburant en tête, seront plus élevées. D’autres dépenses, liées à la distribution de l’énergie, sont à prendre en compte ; l’électrification d’une ligne de chemin de fer en est l’exemple le plus visible. Enfin, parallèlement aux dépenses directes, peuvent entrer en compte les coûts socio-économiques pour la société, comme la valeur du temps (valeur tutélaire et non pas de trésorerie sonnante et trébuchante) à mettre en regard de la dépense de carburant. Ainsi, aller moins vite n’est pas forcément moins coûteux : les transferts entre modes de transport ou entre types de véhicule d’un même mode viennent perturber les comparaisons simplistes.

Calculer la consommation s’avère être un exercice délicat. Les comparaisons sont contrariées par les différences entre techniques : comment apprécier l’écart de consommation entre un véhicule électrique et un autre à essence ? Faire des économies de charbon n’a plus de sens aujourd’hui dans les transports. Compare-t-on des volumes de carburant ou des prix ?

pompe à gas-oil

Un exercice riche d’enseignements est la traversée de l’Atlantique nord. Elle ne s’est faite régulièrement que du jour où des bateaux ont été équipés de moteur. L’énergie donne au transport son existence. La chaudière à vapeur s’adapte bien aux navires où elle s’installe sans limite de taille, de poids et de sécurité de fonctionnement. Elle est chauffée au charbon, dans des quantités qui atteignent des niveaux étonnants avant 1914 : jusqu’à 1000 tonnes par jour chargées par plus de 300 chauffeurs. L’approvisionnement des paquebots en charbon dans les ports devenant problématique, le mazout vient le remplacer ; puis c’est la chaudière à vapeur elle-même qui finit par être abandonnée au profit des moteurs à combustion interne. La consommation des grands paquebots transatlantiques est curieusement donnée non pas en fonction de la distance parcourue, mais par jour. Si des progrès notables s’observent, en passant de 900 tonnes par jour pour le Normandie à 660 pour le France, on ne saurait s’en tenir à cette approche. La capacité, et plus sûrement le taux de remplissage, doivent servir de base pour apprécier la consommation de carburant. L’écart le plus spectaculaire est lié à l’histoire : les deux grands paquebots de la Cunard embarquèrent par traversée plus de 15 000 soldats rapatriés à la fin de la guerre, mais guère plus de 1000 passagers la dernière année de leur exploitation. Puis l’avion a eu raison des navires. La consommation par passager chute alors drastiquement malgré une vitesse incomparablement supérieure, contrairement aux idées reçues. Elle tend vers les niveaux de l’automobile, en perturbant encore la croyance que la consommation augmente forcément avec la vitesse. L’histoire de l’énergie et de sa consommation ne saurait être dissociée des progrès techniques.

Les débats actuels sur la nature de l’énergie tournent autour du pétrole, tellement pratique mais mal aimé pour des raisons géopolitiques et environnementales, et de l’électricité, porteuse d’espoir à l’ère de l’intelligence artificielle, mais encore compliquée à produire et à stocker dans un véhicule. L’automobile pourra-t-elle s’affranchir de l’essence ? Oui, puisqu’elle existe en motorisation totalement électrique, mais probablement en passant par des étapes intermédiaires, en consommant moins d’énergie et en s’électrifiant progressivement. Les paquebots géants de croisière se targuent de consommation modeste par individu, mais s’agit-il encore de transport ? Quant à l’avion, dont la vitesse stagne, l’espace dédié au confort vient compenser la durée du déplacement, mais n’est-ce pas au détriment du nombre de passagers à bord, donc de la consommation ramenée à l’unité transportée ?

L’histoire de l’énergie dans les transports est complexe, avec des rebondissements. Elle ne saurait ignorer les autres disciplines de l’histoire : humaine, politique, technologique. C’est une leçon d’humilité et de passion : la recherche d’un règlement définitif, le rêve d’en disposer infiniment, gratuitement, proprement, comme si l’histoire avait une fin.

Mais le chemin vers l’utopie n’est peut-être qu’à son commencement.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Le 13 janvier 2018

Albert Échivard (1866-1939), un artiste sarthois,

peintre sur verre et homme de lettres

par Didier Béoutis

Auteur d’une biographie d’Albert Échivard, parue en 2016, Didier Béoutis évoque ce peintre sur verre qui fut un acteur important de la vie artistique et culturelle sarthoise pendant près de cinquante ans. Né le 20 avril 1866 au Mans, fils de jardinier, orphelin de père très jeune, Albert est placé comme apprenti peintre verrier à la fabrique de vitraux du Carmel du Mans, alors florissante (les vitraux religieux ou d’appartement sont en vogue à l’époque), dirigée par Eugène Hucher. Il s’y révèle comme un excellent artiste, s’appliquant à reproduire, avec succès, la technique du vitrail du Moyen-Âge. Son vitrail L’Enfant aux chrysanthèmes, où il représente son fils Maxime, né en 1892, reçoit une médaille de bronze à l’Exposition universelle de Paris, en 1900. Dans le même temps, Albert, passionné par l’histoire de sa province, écrit des nouvelles, fait représenter au Théâtre du Mans, une pièce composée par lui, Les Bourgeois du Mans, et collabore à la presse locale, où il émet propositions et mises en garde, afin de préserver ou de mieux faire connaître le patrimoine culturel sarthois.

Après la fermeture de la Fabrique du Carmel, en 1903, Albert ouvre son propre atelier au Mans. Informé du fait que les rois de France, lors de leurs passages dans notre ville, étaient faits chanoines d’honneur de la cathédrale, il compose, en mai 1909, un vitrail représentant le très laïc Président de la République Armand Fallières en chanoine, dans une chapelle de la cathédrale, en position orante !

Armand Fallières en chanoine d'honneur de la cathédrale du Mans

Repris par la presse locale, puis nationale et étrangère, ce vitrail facétieux fera l’objet d’une grande médiatisation qu’Albert n’avait pas prévue ! En octobre 1910, Fallières, lors d’un déplacement ferroviaire vers Saint-Nazaire, refusera de descendre à l’arrêt en gare du Mans, de peur des moqueries ! Albert rééditera, en mai 1913, un vitrail représentant en « chanoine », le nouveau chef de l’État, Raymond Poincaré. En 1910 puis 1913, deux de ses vitraux, Napoleone II rex, et Léda sont exposés au Salon des artistes français. Son fils Maxime, diplômé de l’École nationale des arts décoratifs, qui travaille avec son père, expose en ce même Salon de 1913. En 1914, Albert et son épouse divorcent.

Le 2 octobre suivant, c’est le drame : mobilisé, Maxime, après s’être bien battu en Belgique, est tué à l’ennemi à Goyencourt, sur le front de la Somme ! La vie artistique d’Albert, devenu inconsolable, sera désormais tournée autour du souvenir de son fils unique qui devient le sujet principal de ses vitraux, représenté en soldat mourant pour sa patrie.

détail d'un vitrail d'Albert Échivard

La vie sentimentale d’Albert sera, aussi, bouleversée : en décembre 1917, Albert, âgé de 51 ans, épouse Renée, 22 ans, l’ancienne promise de Maxime ! Deux fils naîtront de cette union : Michel (octobre 1918), et Jean-Julien (août 1921). Durant tout le Premier conflit mondial, Albert s’investira dans les œuvres de guerre au Mans, notamment au sein du Comité franco-belge.

Albert, Renée entourant leurs deux fils Jean-Julien et Michel (vers 1930)

Tout en réalisant ses vitraux dans lequel il place Maxime (comme ceux de la chapelle Jeanne d’Arc de la cathédrale du Mans), avec parfois Renée, en pietà, Albert, aidé financièrement par le mécène manceau Julien Chappée, crée une « association des amis de Maxime Échivard », avec les patronages de personnalités dont les reines Élisabeth de Belgique et Marie de Roumanie, et la danseuse Ida Rubinstein qui donnera, à sa demande, une conférence au Mans, en 1926.

Vitrail d'une pietà représentant Maxime et Renée

(chapelle Notre-Dame de Liesse à Goyencourt, Somme, 1925)

Il rassemble les œuvres de son fils en un « reliquaire d’art », organise un pèlerinage là où Maxime est mort et réalise des vitraux pour une chapelle voisine. Retiré avec son épouse à Solesmes, où le couple fréquentera Zita de Habsbourg, Albert décède en 1939. Mais, bon sang -patriotique, religieux et artistique- ne saurait mentir : engagé dans les Forces aériennes de la France libre, Jean-Julien mourra lors d’un vol d’entraînement, en 1942, tandis que Michel, qui avait fait ses vœux de moine bénédictin, quittera son monastère de Ligugé, en juin 1944, pour s’engager dans les armées du général de Lattre, allant jusqu’à Stuttgart en mai 1945, avant de se marier et d’ouvrir un atelier d’art religieux à Paris !

Inscrivez-vous au site

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 67 autres membres